Retour sur le French American Innovation Day du 10 avril 2024, organisé à Tufts University, Boston.

Pour endiguer l’épidémie de COVID-19, la majorité des États américains ont mis en place un confinement strict de mars à juillet 2020. À l’époque, il s’agissait de la mesure jugée la plus efficace pour limiter les effets de la maladie. Pour la première fois depuis l’épidémie de la grippe espagnole en 1918, un virus à la propagation facile et à la létalité élevée – le Sars Cov 2 – avait contaminé très rapidement le pays. Au sortir de la crise, le manque de préparation des institutions et des industries (communication, absence de masque et débats autour des vaccins) semblait avoir durablement marqué les esprits. Mais alors, en 2024, à l’heure où un nouveau cas de transmission de grippe aviaire à l’Homme vient de se produire dans le Texas et commence à préoccuper les agences de santé publique fédérales, quelle est la situation du système de protection américain et plus particulièrement de la Nouvelle Angleterre face aux pandémies ? Le French American Innovation Day (FAID), une conférence récente organisée par Tufts University, Ventum Biotech et le Service Scientifique et Technologique de l’Ambassade de France sur la préparation aux maladies infectieuses émergentes, a permis d’avoir des éléments de réponse. Cette conférence a permis de présenter des visions multi-disciplinaires sur des enjeux qui nécessitent d’être traités à échelle globale. Dans les faits, la réalisation de cet événement s’inscrit dans la continuation des objectifs édictés lors du dernier comité mixte franco-américain pour la science et la technologie. La coopération scientifique et institutionnelle concernant la préparation aux futures pandémies était apparue comme primordiale.

Quels sont les risques auxquels devront faire face les États-Unis ?

Le COVID-19 n’est pas la dernière pandémie à laquelle le monde va devoir faire face. En effet, scientifiques, chercheurs ou industriels, partagent un consensus total quant à la certitude que d’autres pandémies verront le jour. Qu’elles soient la conséquence directe de la mondialisation, des mouvements de population ou encore de la proximité accrue entre biodiversité animale et humaine, des nouvelles pandémies, peut-être encore plus dangereuses que celle du COVID-19, verront le jour au XXIème siècle. Selon une étude [1] de 2021, la probabilité qu’une pandémie de l’ampleur de celle du COVID-19 apparaisse est de 2% par an. Autrement dit, un nouveau-né aujourd’hui fera l’expérience avec une probabilité de 80% d’une pandémie de l’ampleur du COVID-19 avant ses 80 ans. Cette certitude préoccupe les scientifiques, et devrait pousser le pouvoir public à prendre pleinement conscience des risques encourus. Ceci est déjà le cas au niveau international, par exemple avec l’OMS. En 2022, elle a en conséquence édité une liste de pathogènes “à surveiller” : ces pathogènes sont ceux qui pourraient le plus probablement être à l’origine de cette future pandémie. Majoritairement composée de virus respiratoires, la liste fait aussi allusion à une “Maladie X”. Ce nom générique est donné à un hypothétique pathogène, aujourd’hui encore inconnu. Quelles sont les raisons qui pousseraient de nouvelles épidémies à se propager ? Quels sont les risques majoritaires encourus par les États-Unis ?

Tout d’abord, au même titre que pendant la pandémie de COVID-19, les États-Unis pourraient souffrir de maladies venues de l’étranger. La liste de virus dans ce cas est assez longue : le virus Ebola bien sûr, mais aussi le virus variola (causant la variole), ou encore les flavivirus (fièvre jaune, dengue, ou encore Zika). Ces virus pourraient bénéficier de différents vecteurs les transportant jusqu’aux États-Unis : un Homme infecté (comme ce fut le cas avec le Sars-Cov-2), ou un insecte (par exemple le moustique tigre). Importés aux États-Unis dans les années 1980 à cause du commerce de simples pneus usés, les moustiques tigres sont les vecteurs principaux de certaines maladies comme le chikungunya, ou la dengue. Aujourd’hui, ces moustiques sont implantés dans la majorité des états américains.

Pour autant, le tourisme et le commerce international ne sont pas les uniques facteurs favorisant l’émergence d’épidémie. En effet, diverses raisons pourraient favoriser l’apparition de nouvelles maladies, directement sur le sol américain. Selon la présentation du Dr. Fleury, lors du FAID, on regroupe majoritairement ces raisons en trois catégories : le réchauffement climatique, le changement écologique, et les comportements humains.

- La conséquence principale du réchauffement climatique sur le développement de maladies est l’augmentation de la zone géographique viable pour les arbovirus, au travers de leurs porteurs. Des zones de plus en plus septentrionales accueillent aujourd’hui des colonies de moustiques, ou de tiques.

- Le changement écologique regroupe notamment toutes les activités ayant attrait à l’agriculture, à la déforestation et à l’urbanisation. De manière générale, le rapprochement des populations humaines et animales facilite grandement la transmission de maladie d’un milieu à l’autre. La grippe aviaire, dont nous avons parlé plus tôt, mais aussi le COVID-19 dans une moindre mesure, ou encore la fièvre hémorragique argentine sont des exemples d’infections causées par ce rapprochement.

- Les comportements humains sont le dernier pilier pouvant favoriser l’apparition d’épidémie dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis. Le manque d’hygiène dû à la précarisation qu’elle qu’en soit la raison de certaines populations, l’utilisation d’infrastructures surchargées, certaines pratiques sexuelles, ou encore la prise de drogues en injection intraveineuse sont autant de comportements favorisant l’apparition de maladies.

La connaissance de ces risques n’est pas nouvelle, et des actions ont déjà été mises en place pour essayer de limiter les conséquences du redouté Big One sanitaire.

Exemples d’actions mises en place aux États-Unis pour limiter les conséquences d’une épidémie.

Pour essayer de limiter le plus possible les conséquences d’une prochaine épidémie, de nombreux pays se basent sur deux axes principaux : la prévention et la réponse. Le premier axe se tourne vers le suivi le plus précis possible de l’évolution des maladies infectieuses (monitorer) avec un protocole strict en cas d’apparition des premiers indices d’une infection généralisée de la population et le second consiste à préparer la réponse vaccinale et médicale afin de réagir au plus vite à l’apparition d’une nouvelle épidémie. Les Etats-Unis peuvent compter sur leur infrastructure et leurs équipes de recherche pour couvrir tous les aspects de la réponse.

Monitorer, ou être en avance par rapport au développement de la maladie :

Le numérique a grandement sa place dans la recherche d’un monitoring optimal. L’heure n’est plus au tâtonnement qualitatif, mais plutôt aux raisonnements quantitatifs. Ginkgo Bioworks, via leur service de biosécurité, représente l’un des outils pouvant jouer ce rôle. Le but de cette plateforme est de collecter le plus de données, afin d’effectuer la modélisation de l’épidémie la plus véridique possible. Pour cela, un important effort est donné aux différents points d’entrée d’un territoire. Ginkgo propose de contrôler de manière “intelligente” les avions entrant sur un territoire donné. Il s’agit par exemple de tests randomisés sur des voyageurs apparemment asymptomatiques. Ces données serviront ensuite à proposer des modélisations de l’évolution d’un agent pathogène donné sur un certain territoire. Le but du monitoring est d’essayer de jouer avec un coup d’avance sur la maladie, de bien connaître son trajet pour mieux prédire ses évolutions. C’est ce monitoring qui permet par exemple de classer les maladies par ordre de dangerosité, ce qui permet de concentrer les efforts de recherche sur celles présentant le plus de risque de présenter un danger de santé publique.

Aussi, monitorer est une condition nécessaire au maintien d’une population protégée. Cette condition est pourtant loin d’être suffisante. Avoir la capacité de répondre une fois que l’épidémie s’est propagée est aussi une priorité aux États-Unis, particulièrement en Nouvelle-Angleterre. Pour cela, start-ups, industries et universités s’accordent sur le point suivant : il est nécessaire d’investir dans la recherche.

Faire de la recherche, ou préparer des stratégies pour lutter une fois que la maladie apparaîtra :

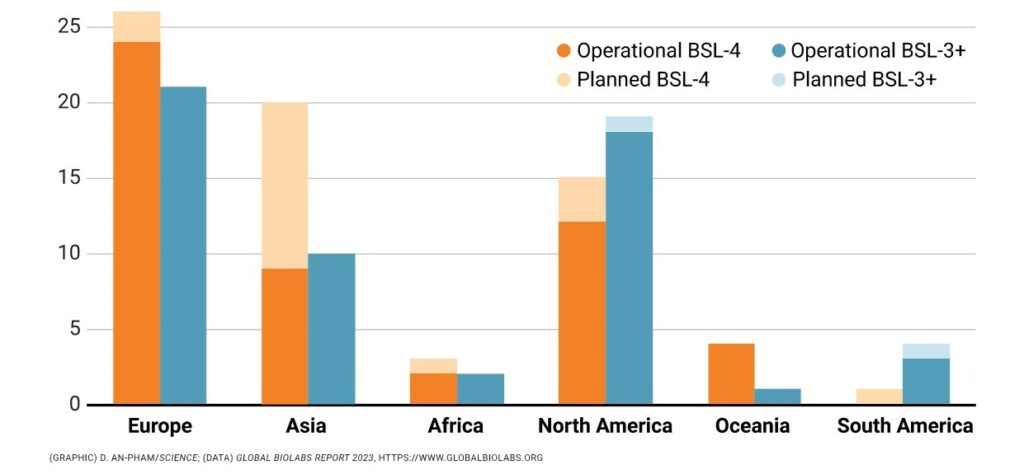

Les vaccins à ARN messagers ne sont pas apparus pendant la crise du COVID 19, ils sont le fruit de 30 ans de recherche. Leur développement a bien sûr été accéléré par cette crise, mais les vaccins n’auraient pas pu être développés si les recherches avaient commencé devant le fait accompli. Des investissements lourds et longs (les temps de retour sur investissement sont en moyenne de l’ordre de la vingtaine d’années) sont prévus aux États-Unis. Parmi eux, on remarque les investissements pour les laboratoires P4. Les laboratoires P4 (contenant des “agents pathogènes de classe 4”, nommés BSL-4 aux États-Unis) sont une des infrastructures ayant bénéficié de ces investissements. Les agents de classe 4 que l’on retrouve dans ces laboratoires sont caractérisés par leur haute dangerosité (taux de mortalité très élevé en cas d’infection), l’absence de vaccin protecteur, l’absence de traitement médical efficace, et la transmission possible par aérosols. Ces laboratoires nécessitent des investissements lourds, du fait principalement des protocoles de sécurité se trouvant dans leurs enceintes. Le graphique suivant présente la répartition des laboratoires BSL-4 et BSL-3+ (contenant des agents pathogènes moins dangereux) à travers le monde.

La région de Boston peut se féliciter d’avoir réussi à attirer les investisseurs pour disposer d’un laboratoire BSL 4 sur le territoire du Massachusetts et plus particulièrement au sein de Boston University et de son centre médical. Cette infrastructure se trouve ainsi dans un territoire propice à l’innovation et largement reconnu pour disposer de toutes les clés pour réussir comme l’a montré l’aboutissement de la recherche sur le vaccin de Moderna contre le SARS-Cov 2. Pour John Connor qui dirige le BSL4 à BU: on trouve ici à Boston “un écosystème regroupant chercheurs, industriels, investisseurs, et surtout des talents”. Nonobstant cette différence de moyens, certaines initiatives européennes ont été bien accueillies et soutenues par la communauté scientifique. Ces soutiens permettent de placer l’Europe en position crédible lorsque se posent les questions de santé publique. C’est le cas de l’European Virus Archive, créée en 2008 par des virologues de l’université d’Aix-Marseille, et étendue au monde entier à partir de 2021. Ce projet vise à créer entre les laboratoires européens un catalogue commun des collections de virus, et des réactifs qu’ils possèdent. D’autres initiatives européennes sont aussi à noter dans ce champ, notamment le projet Be Ready. Apparu comme nécessaire après la pandémie du COVID-19, le projet Be Ready vise à organiser et établir des partenariats à l’échelle européenne. Une partie du projet est notamment dédiée au développement d’un agenda stratégique de recherche et d’innovation (SRIA). Le professeur Hervé Raoul, directeur du laboratoire P4 Jean Mérieux de l’Inserm depuis 2005, en est l’un des chefs de file. Aux États-Unis, et plus précisément à Tufts University, le Collaboratory for Emerging Infectious Diseases and Response a aussi pour objectif de coordonner les recherches. Sa mission est de développer les efforts de recherche transdisciplinaires (mélangeant différentes disciplines entre elles, mais aussi des académiques avec des non-académiques) pour étudier les pathogènes émergents, dans le but d’améliorer les conséquences sociales et sanitaires des maladies infectieuses.

La principale réponse à l’apparition d’épidémies dans le futur semble être la vaccination. C’est elle qui a permis de contenir l’épidémie de COVID-19, mais elle avait aussi grandement aidé à contenir le virus de la grippe H1N1. Un rapide état des lieux de la recherche vaccinale permet de se rendre compte des avancées parcourues, et du chemin restant. L’article va ici se concentrer sur le travail de deux chercheurs, dont les travaux respectifs répondent aux deux possibilités d’émergence de maladies évoquées plus tôt (arrivée depuis un pays étranger, ou développement in situ).

Sylvain Baize est le chef du département de biologie des infections virales émergentes à l’Institut Pasteur [2]. Dans son laboratoire sont étudiés principalement les arenavirus, responsables majoritaires des fièvres hémorragiques. Ces maladies rares touchent aujourd’hui à la fois l’Afrique subsaharienne (causés par les arénavirus dit de l’ancien monde) et l’Amérique latine (causés par les arénavirus dit du nouveau-monde). Pour autant, elles ne sont pas considérées comme un problème de santé publique majeur dans cette dernière région, du fait d’une fréquence d’apparition limitée, ainsi que d’une zone géographique de développement à chaque fois contenue. Dans le cas de l’arena virus Lassa, qui sévit principalement en Afrique de l’Ouest (5 000 morts par an), l’Institut Pasteur a proposé en 2019 deux premières versions de vaccins. Ces vaccins utilisent la technique du vaccin vivant atténué, et génèrent une réponse immunitaire forte dans les modèles in vitro [3]. Ils sont actuellement entrés en phase I des essais cliniques.

Pour autant, les techniques d’immunité active, soutenues par les stratégies vaccinales, ne sont pas les seules solutions pour éliminer un agent pathogène d’un patient. D’autres recherches ont aussi lieu actuellement dans l’État du Massachusetts pour développer des techniques d’immunité dite passive. Par exemple, Édouard Vannier, professeur à Tufts University, s’intéresse à la babésiose, une maladie mortelle transmise par les tiques. Elle est assez répandue aux États-Unis, particulièrement en Nouvelle-Angleterre. Le nombre de cas rapportés de cette maladie est passé de 0 en 1985 à presque 2400 en 2017. Cette maladie est relativement bénigne chez l’enfant et le jeune adulte, mais présente souvent des complications chez les patients de plus de cinquante ans. Les thérapies actuelles visent directement le parasite Babesia microti via des antibiotiques, et l’équipe du Dr. Vannier a pour ambition d’enrichir les moyens de réponse contre ce parasite, en proposant notamment des nouvelles thérapies par anticorps.

Le monde vivra de nouvelles pandémies de l’ordre de celle du COVID-19, contre lesquelles il va falloir se préparer à lutter à l’avance.

Pour ce qui est des États-Unis, deux composantes de la menace sont à prendre en compte : les maladies émergeant à l’extérieur du territoire, se propageant grâce aux flux de personnes et de marchandises à travers le monde; mais aussi les maladies qui risquent de se développer directement sur le sol américain, à cause notamment d’un environnement global qui favorise de plus en plus leur apparition. Deux types de réponses participent aux mesures mises en place aujourd’hui pour limiter l’impact potentiel de ces menaces. Il s’agit tout d’abord du monitoring, qui vise à suivre avec précision l’évolution de la dispersion des virus. En parallèle, des recherches sont conduites dans différents centres universitaires comme celui de Tuft University ou de l’Institut Pasteur en partenariat avec des industriels comme l’a montré Moderna. Ces centres, dont le CEIDR de Tufts, ont pour objectif de poursuivre la recherche sur plusieurs types de traitement dans l’objectif d’être prêt le plus tôt possible, en cas de nouvelle épidémie d’une maladie infectieuse. Les rencontres multidisciplinaires, la coopération entre différents acteurs institutionnels sont des pièces très importantes de la réussite de la préparation aux futures pandémies, qu’il convient de continuer d’entretenir.

Notes et références :

[1] : Fréquence et intensité des nouvelles épidémies extrêmes (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2105482118)

[2] : Du labo au patient par Sylvain Baize (https://www.youtube.com/watch?v=iQpw8yXn1sc)

[3] : Fièvre Lassa, un vaccin prêt à être testé (https://www.pasteur.fr/en/home/research-journal/news/lassa-fever-vaccine-set-be-trialed)

Rédacteur :

Thomas Chambrillon, attaché adjoint à la science et la technologie au Consulat Général de France à Boston